Евангельские сюжеты в зарубежном периоде творчества И. Е. Репина

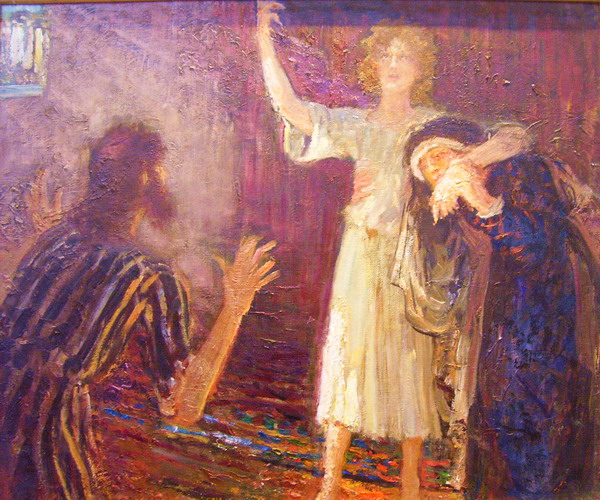

Очень значительна по замыслу композиция «Утро Воскресения» — большой холст, начатый в 1921 г. Оторванный от России, одинокий среди чуждого окружения Репин все чаще обращается к евангельским темам. Он пишет А. Ф. Кони 4 июля 1921 г.: «А я, как потерянный пьяница, не мог воздержаться от евангельских сюжетов (и это всякий раз на страстной) — они обуревают меня… Вот и теперь: есть (уже написана) встреча с Магдалиной у своей могилы (Иосифа Арим[афейского]), появление его, по невероятно дерзкому желанию Фомы, на собрании… Нет руки, которая взяла бы меня за шиворот и отвела от этих посягательств»1.

Тему встречи Магдалины с воскресшим Христом трактовали десятки художников всех времен и стран, от мастеров Возрождения до Александра Иванова, но все их композиции в основном были построены на появлении Христа где-то вдали от своей гробницы, в прежнем виде и обычной одежде.

Не то у Репина, давшего новое, небывалое, смелое решение. У него действие происходит у самого склепа. Магдалина, по мысли художника, пошла на рассвете к дорогой для нее гробнице и тут-то и натолкнулась на Христа, только что отвалившего камень и вышедшего на волю. Он еще весь укутан пеленами, движения его скованы, жесты не свободны, руки прижаты к телу.

Первоначально его левая рука была еще более прижата к груди и следы ее ясно видны. Голова Магдалины писана с Веры, но черты лица значительно утончены и облагорожены. Взгляд чисто репинский, хорошо знакомый нам по мальчику в «Не ждали», по царевичу в «Иване Грозном», по юноше в «Николае Мирликийском», по раненому в «Дуэли». Этот экзальтированный взгляд у Магдалины излишне утрирован, да и глаз не сидит в орбите, что значительно снижает ценность картины. Очень удалось Репину предрассветное небо с ползущим по нему розовым облаком. Оно прекрасно наблюдено и передано жизненно.

На камне слева от фигуры Христа подпись и дата: «1922. I. Перт». Об этом камне Репин упоминает в другом письме к А. Ф. Кони, от 28 апреля 1921 г., написанном после того, как Кони только что оправился от тяжелой болезни. «Вера меня так обрадовала известием, что вы живы и читаете лекции. Я также был похоронен, и из Швеции получил даже прочувствованный некролог с портретом. Как не радоваться! И эта радость дала мне идею картины. Я подумал, что и Христос обрадовался, когда почувствовал, что он жив и здоров был настолько, что отвалил камень (вроде плиты) заставлявший вход в хорошо отделанную гробницу Никодима, и вышел. Испугавшаяся стража соскочила в овраг. Он поднялся к дороге, огибающей стену Иерусалима; это совсем близко, тут же и Голгофа; и налево хорошо были видны кресты, с трупами разбойников, а посреди и его — уже пустой крест, сыто напитанный кровью, внизу лужа крови. И трупы с перебитыми голенями еще истекали, делая и от себя лужи, на которые уже собаки собрались пировать… Радость воскресшего хотелось мне изобразить… Но как это трудно!.. До сих пор, несмотря на все усилия, не удается. В Гефсимании его встретила Магдалина, приняла за садовника, обратилась с вопросом: „Раввуни?" Изумилась она, когда его узнала. Эта картина уже готова почти»2.

Репин путает две различные картины — «Утро Воскресения» и «Голгофу», писанные одновременно.

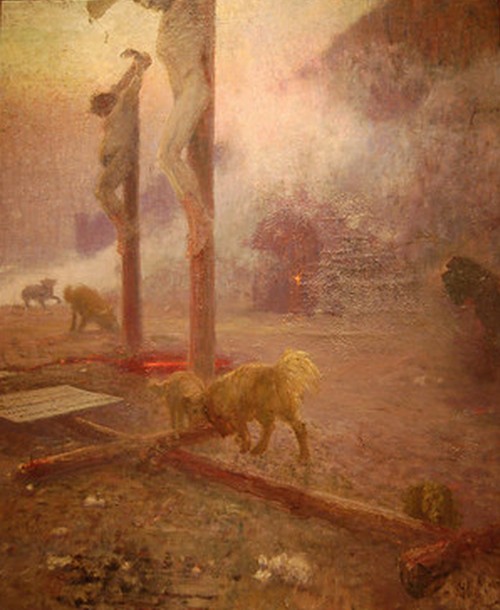

Голгофа.

И. Е. Репин. 1921–1922 гг. Холст, масло, 214x176.

Музей Принстонского университета, Нью-Йорк

Картина действительно не легко давалась художнику и, как видно из приведенной даты, писалась целых два года, 1921 и 1922 3. В ее живописи есть еще следы неряшливости и хаотичности, свойственной большинству работ художника этого периода и объясняемой частым переписыванием и сильной нагрузкой красочного слоя, но все же картина является бесспорно значительным и впечатляющим произведением при всех ее недостатках и должна занять достойное место в репинском творчестве.

Картина «Голгофа» находится в частном собрании в Норвегии. Она также задумана небывало смело. На ней видны только два креста, вместо обычных трех: один крест лежит на земле, ибо друзья уже позаботились унести и похоронить тело Христа, запекшуюся кровь которого лижут собаки. Трудно судить о картине только по фотографии, которую лишь после долгих усилий удалось получить, но по свидетельству посетивших Репина советских художников, она и по живописи производит сильное впечатление. Размер ее 215x170 см.

Отрок Христос в храме.

И. Е. Репин. 1918–1920 гг.

Научно-исследовательский музей Академии художеств

Из других пенатских картин надо остановиться на сравнительно небольшом холсте, тоже на библейскую тему — «Отрок Христос в храме». И тут Репин не повторяет обычной во все времена трактовки сюжета, строя его по-своему, заново. Вчитываясь в описание этого эпизода, данное в евангелии, Репин сосредоточил свое внимание на той части рассказа, которая рисует горе матери, разыскивающей повсюду исчезнувшего сына и, наконец, находящей его в храме среди учителей. Она, вне себя от охватившей ее радости, бросилась к мальчику и прижимает его к себе, целуя его руки. Сохранился и эскиз к этой картине, исполненный пером и кистью. На эскизе Христос сидит рядом с матерью. В стороне еще две фигуры учителей в восточных одеяниях.

Картина принадлежит к последним годам Репина, хотя и могла быть начатой еще в первое зарубежное время. Она писана чрезвычайно долго, годами, и ее поверхность нагружена таким толстым слоем красок, что ее тяжело держать в руках. Живопись ее несколько особенная, не имеющая аналогии с остальными из перечисленных картин. Фактура кладки чрезвычайно груба, кисть плохо попадала на места, которые Репин хотел трогать, почему в результате получилось формальное косноязычие, более ярко выраженное, чем в других вещах той же последней поры.

В частности, в этой картине он применил редко встречаемый в других его вещах прием дивизионизма (от французского division — разделение) красок: в разных местах картины, главным образом на ковре пола, он клал не смешанные краски, — чистый кобальт, чистый оранжевый и красный кадмий и т. п. Но живопись эта недостаточно убедительна и мало приятна, не делая автору чести.

Наконец, из «Пенатов» привезена к нам последняя работа художника, этюд римского солдата, сделанный с натурщика, быть может, для задуманной новой «Голгофы». Этюд писан просто, в том же типе живописной трактовки, как и «Больной мальчик». Он также написан на грубом холщевом обороте линолеума, но работан не долго, и слой живописи довольно тонок.

_____________

Примечание

1. Письмо от 15/28 апреля 1921 г.— И. Е. Репин. Письма к художникам и художественным деятелям, М., 1952, стр. 224.

2. В публикации «Писем к художникам и художественным деятелям» письмо датировано 29 июня/12 июля 1921 г. (стр. 226).

3. Дата картины на камне хотя и принадлежит самому Репину, но рука его уже плохо слушалась, почему иные ее склонны читать как «1925». Мне кажется правильным чтение «1922», что подтверждается письмом Репина к Леви от 14 января 1923 г., где речь идет о выставке картины.

Репин Илья. Сайт художника