Хиландар и Россия в 1862 году

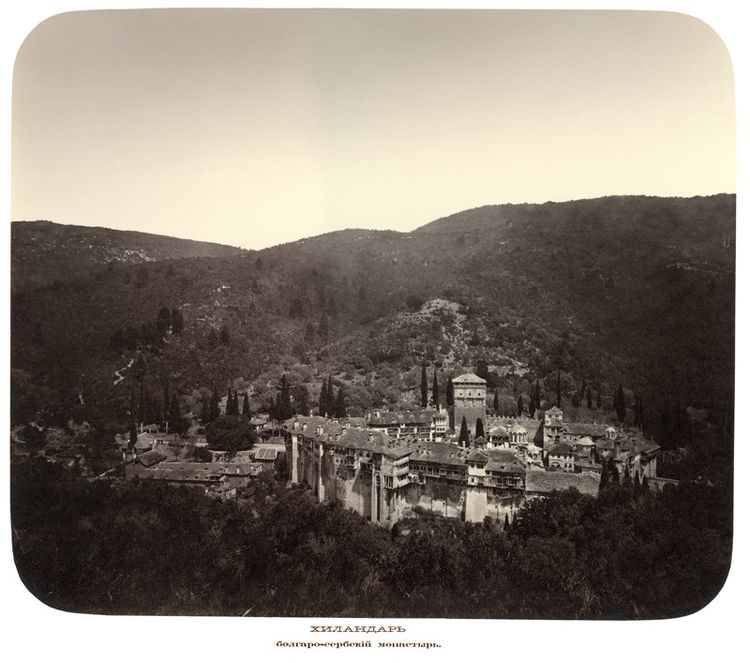

Хиландар.

Фото из альбома, подаренного великому князю Константину Константиновичу русским Свято-Пантелеимоновым монастырем на Афоне во время посещения им святогорских монастырей в 1881 году.

В фондах Государственного Архива Российской Федерации сохранился уникальный документ – письмо архимандрита Афонского монастыря Хиландар, датированное мартом 1862 года [1]. Это письмо было адресовано сербскому государственному деятелю Филипу Христичу, но в своём подлинном виде попало в фонд Московского Славянского Благотворительного комитета. Его содержание имеет весьма важное значение как для характеристики самого монастыря Хиландар, так и для истории русско-сербских религиозных и культурных связей. Поэтому я предлагаю читателям ознакомиться с полным текстом документа, к которому будут даны необходимые и возможные пояснения.

"Ваше Высокоблагородие, Г.Г. Христиhъ!

Близо две годины от как братство Славяно-Сербске Лавре е испратило у Россию архимандрита свога с братиею на сбор добровольныя милостыни от российских православных в помощь и поддержание св. Лавре, пришедшей в истощание от неимений постоянных доходов, и братство оживало надежду что св. обитель улеснится в расходах покрайней мере на неколко године. Милостыню, кую су собрали тамо и испратили наши братия с великим стеснением не може посрещна даже необходимыя расходы монастырския на один год, и то с прискорбием видим да сбор окончил свой срок. Да не бы убо труды и трошкове на посылание братии в Россию были вотще, а главное, да бы св.. Монастырь постоянно получавал какую-либо помощь из России от собственно свое притяжание (как некогда имел и получавал) братство вознамеренно просити у Святейшаго Синода русскаго благословение иметь в Петербурге малое место.

Того ради общебратственно избравши двоих из братий, пречестнейшаго о. архимандрита Герасима, игумена нашего скита Бая-де-Араш на пределах Влахии и подателя сего священно-Диакона Евстафия посилаем в Сербию вручить прошение Братства высокославному Правительству нашему на милостивое благорассмотрения.

Смиреннейше молим ваше Высокоблагородие да бы возблагодарилися препоручити где надлежи дело монастырское касательно отступления новаго места в Петербурге или возвращения монастырю прежний дом в Москве, кой с Царскими Хрисовулами был подарен и утвержден во вечное владение Хилендаря; и да бы снабдили священнодиакона нужным паспортом за в Сербию.

Рекомендация Вашего Высокоблагородия издействовало бы у Высокославного Правительства нашего милостивое ходатайство Русскому Правительству.

Милостивы Господине! Св. наша Лавра от сотни годины е лишена от свои имущества, а от того и от прежняго величия каким она владела во славу и в похвалу славнаго народа сербскаго; поклонницы от того времени, кои су била единственная подпора обители, вече су простали; а соседы от неколико година не престают нападающе и грабяще оставшияся куски земли кои су последняя утеха обители, а кое смы должны водити изванредны трошкове, и от того св. Лавра е пришла в всеконечное истощание. А ко наши братия из России не бы поспешили послати помощь, мы бехомо принуждены приступити на заим с процентами. Ако, грех ради наших, прошение Славяно-Сербске Лавры не заслужи милостивое внимание, св. Лавра, на жалость, подпадёт в долгах прочим монастырем св. Горы, и в наше время когда прешедши вековые обиды, гонения и тяжкия нужды, сохранена в целости. Кое не дай Боже!

Не сумневающеся убо как смиренно моление братства улучит благосклонный приём у Вас, как Вашим деятельным старанием и крепким покровительством права праотчей задужбины парница получит благополучный конец, да бы св. монастырь освободился от долголетных неспокойствий да бы и Правительственная Агенция освободилася от безпрестанных досаждений, коих ежедневно наноси братство, вопиющи о помощи. Призываем молитву и благословение св. Праотец наших Симеона и св. Саввы на Вас и на прелюбезное семейство Ваше.

Вашего Высокоблагородия смиренны богомольцы Священно-Царския и Патриаршеския Славяно-Сербския Лавры Хилендаря монастыря настоятель смиренный Архимандрит Никифор со всею о Христе братиею".

Свято-Введенский монастырь Хиландар – одна из наиболее почитаемых обителей святой горы Афон. Основанная в глубокой древности, она была обновлена Саввой Сербским и Симеоном Мироточивым (Стефаном Неманей) и передано в вечное владение Сербской Церкви и народа. Тысячи людей каждый год посещают Хиландар, чтобы поклониться чудотворной иконе Божией Матери Троеручица.

Составитель письма – Архимандрит Никифор, занимавший должность проигумена в 1845 и 1853 годах. Он характеризовался современниками как "твёрдый и смелый человек", опытный дипломат. О. Никифор участвовал в болгарском национально-освободительном движении, в 1845 году выхлопотал у Цареградского Патриарха облегчение участи Иллариона Макариопольского, заключённого в монастырскую тюрьму[2].

Адресат письма – бывший премьер-министр, член Государственного Совета Сербии Филип Христич.

Как следует из письма Архимандрита Никифора, Хиландарская Лавра в прежние времена имела в Москве подворье. Исторические источники свидетельствуют, что это подворье было важным центром религиозного и культурного общения русского и сербского народов.

Ещё в 1505 году Святая Деспотица Ангелина Бранкович писала Великому Князю Московскому Василию Третьему о том, что необходимо помочь Хиландарскому монастырю так же, как в своё время Сербские Цари помогали русскому Пантелеимоновскому монастырю. Самостоятельное Сербское Государство к тому времени не существовало уже полвека, но в составе Венгрии ещё сохранялась небольшая область под управлением сербских князей, которые впрочем не имели средств и возможностей для поддержания благолепия Хиландара. Поэтому Ангелина и просила Василия Иоанновича взять Лавру под своё покровительство. В 1509 году Василий отправил Ангелине четыре сорока соболей и четыре тысячи белок, но от принятия Хиландара под свою руку воздержался.

В 1550 году его сын и праправнук Св. Ангелины Иоанн Грозный издал грамоту о принятии Хиландара под своё покровительство [3].

В конце августа 1550 года игумен Хиландара Паисий с тремя спутниками (протопсалтом Анастасием, священником Прохором и диаконом Виссарионом) прибыл в Москву. Благоверный Государь с радостью принял их 28 августа. Иноки преподнесли Царю подарки, в числе которых была икона Симеона Мироточивого и Саввы, обложенная серебром и украшенная драгоценными камнями. В оклад иконы был вставлен шейный крест Святого Саввы, содержавший частицу Животворящего Древа. Кроме этого старцы принесли иконы короля Милутина и князя-мученика Лазаря и рукописи, которые содержали церковные службы этим святым. Хиландарцы пожертвовали и серебряный ковчежец с частицами мощей Первомученика Архидиакона Стефана.

Иоанн Васильевич Грозный объявил инокам о том, что берёт Хиландар под свою защиту. По просьбе игумена Паисия Грозный написал послание султану Сулейману, в котором потребовал сохранить в неприкосновенности Хиландар и Пантелеимоновский монастырь. Это был первый документ, свидетельствующий о защите и покровительстве России по отношению к славянам [4].

В марте 1556 года Грозный пожаловал Хиландарской Лавре каменный дом в Москве. Этот дом располагался в Китай-городе против Богоявленского монастыря, по правую сторону Печатного двора. Сербские монахи возвели рядом с домом церковь Святителя Николая Чудотворца, известную как "Никола Большая Глава".

Согласно тогдашней практике, подворье становится и своего рода дипломатическим представительством Сербии на Руси, там же собираются книги, церковная утварь и деньги для отправки на Балканы.

Царица Анастасия Романова пожертвовала Хиландару собственноручно сшитую пелену с ликом Святого Саввы.

Иоанн Васильевич в 1557 году с великими милостями отпустил хиландарских иноков в родную обитель и в течение всего последующего царствования посылал в Хиландар поминки.

Государь Феодор Иоаннович в 1586 году также отправил богатые подарки, а в 1591 году по просьбе помощника игумена Георгия издал "Золотую грамоту" – "Хрисовул". Согласно ей Хиландар получал право собирать милостыню на территории Руси. 16 апреля 1591 года Святитель Иов, первый русский Патриарх, так же подписал разрешение на сбор милостыни в течение трёх лет.

Грамота царя Феодора была подтверждена Борисом Годуновым в 1603 году, Михаилом Феодоровичем Романовым в 1624 году, Алексеем Михайловичем в 1658 и 1660 годах. В 1684 году Цари Иоанн и Пётр подтвердили право собирать милостыню, но дом в Китай-городе был у сербов отобран и передан патриаршим певчим. Взамен было обещано давать по 100 рублей в год.

Хиландарские таксидиоты (сборщики милостыни) посещали Россию и в XVIII, и в XIX веках. Например, в 1753 году Хиландар получил из Москвы поклонов на четыре с половиной тысячи грошей, включая Евангелие, два серебряных потира, четыре златотканых фелони и богослужебную книгу.

Обращение Архимандрита Никифора свидетельствует о том, что традиция сбора милостыни в России продолжалась, однако в 1862 году итоги очередного похода оказались неудовлетворительными. Поэтому о. Никифор и вспомнил о давней привилегии, дарованной Иоанном Грозным.

Просьба о выделении "малого места" в Петербурге была весьма логична, поскольку сербские церковные деятели часто гостили в Северной столице.

Следует отметить, что 1862 год был вообще неблагоприятен для Хиландара. Румынский скит Бая-де-Араш, упоминаемый в письме, доживал последние дни: Князь Румынии Александр Иоанн Куза в 1859-1864 годах проводил политику изъятия земель, переданных Валашскими Господарями в предыдущие столетия Хиландару и другим афонским монастырям. Соседние монастыри вели с Хиландаром многолетние тяжбы из-за земельных участков. Для решения проблем Хиландара было даже создано специальное правительственное агентство ( в 1880-1902 годах помощь Хиландару будет осуществляться через Церковный отдел Министерства просвещения и церковных дел).

К сожалению, Филип Христич не мог помочь Хиландару в силу того, что потерял своё влияние у Князя Михаила – в декабре 1861 года он был уволен с поста главы Правительства. Письмо о. Никифора в этом смысле запоздало.

Большинство церковных историков указывают на то, что в XIX веке Хиландар потерял свой национальный сербский облик, перейдя под контроль болгарского монашества. Лишь в 1896-1902 годах сербы стали вновь возвращаться в него.

Однако эта точка зрения слишком категорична. Действительно, в 1859 году Любомир Ненадович утверждал, что в Хиландаре живут болгары и македонцы. Однако язык, на котором написано послание Архимандрита Никифора, не содержит ярко выраженных болгарских черт. Это "сербско-славенский" язык – язык, на котором говорила сербская православная интеллигенция, воспитанная на русских церковных книгах. Да и постоянные напоминания о сербских "Праотцах" – Свв. Симеоне и Савве – говорят о сербской, а не болгарской самоидентификации.

В 1862 году пожелание о. Никифора не осуществилось. Однако идея возобновления постоянного присутствия сербского духовенства в Москве не была забыта. 20 – 26 октября 1869 года на заседаниях Славянского Благотворительного Комитета Митрополит Сербии Михаил и московские славянофилы согласились с необходимостью открытия Сербского подворья в Первопрестольной [5]. Этот замысел был воплощен в жизнь в 1873-1874 годах.

Что же касается Хиландара, то князь А.П. Лопухин писал в 1901 году: "... Хиландар населён главным образом болгарскими и отчасти сербскими монахами: он имеет до 26 келлий, часть коих принадлежит русским; монастырь находится в цветущем состоянии" [6] – благодаря усилиям Сербского Короля Александра Обреновича.

______________

Примечания:

1. ГАРФ, Ф 1750, оп. 1, д. 435, лл. 1-2.

2. См. подробнее: Радивоев М. Време и живот на Търновския Митрополит Илларион (Макариополски). София, 1912, гл.3. http://pravoslavie.domainbg.com/03/imak/03.html

3. Калиганов И. И., проф. Георгий Новый у восточных славян. – М.: "Индрик", 2000, с. с. 625 – 626.

4. Матеjиh М., прот. – ставрофор. Хиландар: културна раскрсница/ Матеjиh М., Хиландару хвала. Београд: Рашка школа, 2005. http://manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/hilandar_kulturna_raskrsnica_1/

5. ГАРФ, Ф. 1750, оп. 1., д. 79, л. 58 – 59.

6. Лопухин А. П., кн. История Православной Церкви в XIX веке. Том 1. Православный Восток. – Москва, Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998, с. 138.

Поповкин Алексей Александрович - кандидат исторических наук, преподаватель Лискинского филиала

Воронежского государственного университета.