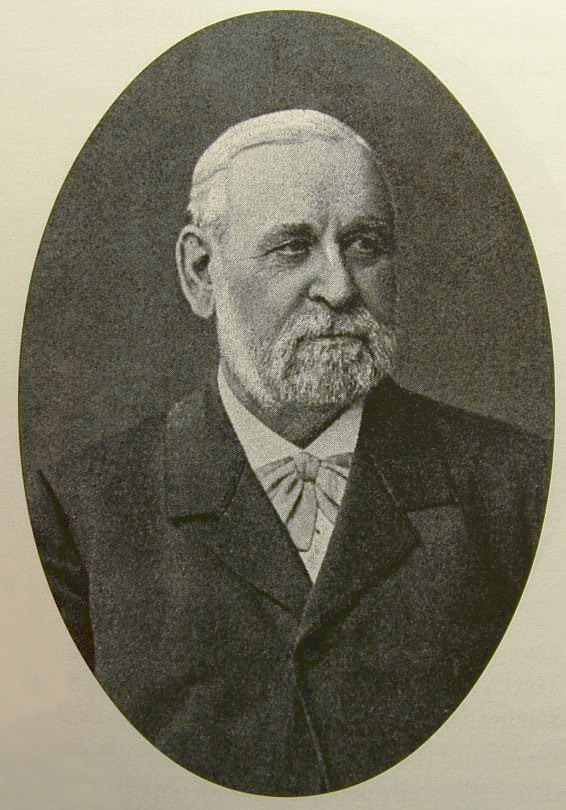

Феоктистов Евгений Михайлович

(1829-1898)

Евгений Михайлович Феоктистов (14 апреля 1828, Калуга — 16 июня 1898, Петербург) — писатель, журналист, сотрудник журналов «Современник», «Отечественные записки», редактор журналов «Русская речь» и «Журнала Министерства народного просвещения» (1871—1883), затем цензор, (с 1 января 1883 года) тайный советник и начальник главного управления по делам печати Министерства внутренних дел и сенатор (с 23 мая 1896 года). В мае 1896 назначен сенатором; присутствовал в Гражданском кассационном департаменте Сената. Тайный советник. Разночинец по происхождению, он по чину был возведен в потомственное дворянство.

Награжден орденами: св. Владимира 3 ст. (1877), св. Станислава 1 ст. (1880), св. Анны 1 ст. (1885), св. Александра Невского.

Евгений Феоктистов родился в небогатой семье чиновника: его отец Михаил Яковлевич (р. 1789) происходил из обер-офицерских детей, в 1825-31 служил асессором Калужского губернского правления, имел чин титулярного советника, за женой было крепостных две души мужеска пола; кроме Евгения в семье Феоктистовых были сын Николай и дочь Софья. Окончив Московскую 1-ю гимназию, где воспитывался на средства Московского приказа общественного призрения, Евгений поступил в 1847 г. в Московский университет на юридический факультет, по бедности был стипендиатом того же приказа, в 1851 г. успешно окончил курс университетского учения со степенью кандидата прав. Его старший брат Николай (р. 1822) окончил тот же факультет годом раньше со званием действительного студента.

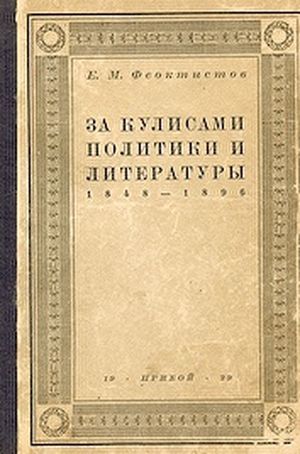

Воспоминания Е.М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. Ленинград 1929.

Первое издание. Вводные статьи А. Е. Преснякова и Ю. Г. Оксмана. Редакция и примечания Ю. Г. Оксмана.

Евгений Михайлович обладал даром слова и склонностью к историческим исследованиям. Его перу принадлежат весьма крупные исторические работы «Борьба Греции за независимость» и «Магницкий: материалы для истории просвещения в России», а к концу жизни Феоктистов написал широко известные, острые мемуары «За кулисами политики и литературы» с открытыми и порой едкими характеристиками ряда высших сановников России. Мемуары были изданы в 1929 году в ленинградском издательстве "Прибой". Воспоминания основаны на подлинных дневниковых записях автора, они чрезвычайно богаты фактическими сведениями по истории русской литературы и общественной мысли и отражают целую эпоху в истории России. Это бесценный подлинный материал эпохи для историков русской общественности 40-80-х годов XIX столетия, историков русской литературы, театра, журналистики той эпохи, для славистов, библиографов. Труд не был доступен широкой читающей публике в СССР из-за антилиберальных идей автора.

Волей случая и собственного характера, Евгений Феоктистов не стал писателем, журналистом или историком. Сначала либерал и вольнодумец, а затем всё более монархист, государственник и, наконец, строгий блюститель порядка и непреклонный цензор — такой путь проходили многие общественные деятели александровских времён.

Ещё в университете, где его преподавателями были такие известнейшие либералы-западники, как Тимофей Грановский, студент Евгений Феоктистов отличался леволиберальными убеждениями. Даже более того, он успел принять некоторое участие в работе кружка Михаила Петрашевского, за что в 1849 году несколько раз был допрошен в качестве одного из подозреваемых по делу петрашевцев. Но и в следующее десятилетие Феоктистов оставался весьма близок кругу либеральной молодёжи. В 1860—1870-е годы, на волне общественного подъёма он сотрудничал с такими известными и знаковыми изданиями, как «Современник», «Отечественные записки», редактировал «Русскую речь».

По окончании университета Феоктистов примкнул к кружку известного географа и путешественника Н. Г. Фролова; в журнале последнего «Магазин Землеведения и Путешествий» (1852, том I) появились несколько его переводных работ.

Осенью 1852 г. Феоктистов покинул Москву и вместе с семейством Салиас выехал в Крым, где 1 февраля 1853 года поступил на службу в Таврическую палату государственных имуществ, но уже в следующем году вернулся в Москву, где никак не мог найти себе работу, недолго служил в канцелярии московского гражданского губернатора, а затем был назначен учителем истории в Александринский сиротский кадетский корпус в Москве. Учительствовал недолго - 24 апр. 1856 вышел в отставку.

К этому же периоду Феоктистова относится его деятельное участие в «Московских Ведомостях» и в только что возникшем в 1856 году под редакцией М. Н. Каткова, либеральном «Русском Вестнике». В «Русском вестнике» и в «Отечественных записках» Евгений Феоктистов опубликовал целый ряд своих исторических статей. В 1850 году состоялось его знакомство с И.С. Тургеневым, с которым он переписывался несколько лет, их переписка была издана уже в XX веке.

В конце 1856 г. уехал заграницу, прожил полтора года в Италии и Франции. Вернулся в Москву в конце лета 1858 г.

С начала 1861 г. Феоктистов был помощником графини Е. В. Салиас-де-Турнемир по ведению её журнала «Русская речь», а затем (с № 39) — главным редактором журнала.

В 1863 г. Евгений Феоктистов переехал в Санкт-Петербург и был назначен чиновником особых поручений VI класса при министре народного просвещения в чине коллежского асессора. В его обязанности входило составление краткого «обозрения» наиболее любопытных и показательных публикаций для Его Императорского Величества (Александра II). По видимому, восемь лет, проведённые за этим занятием, оставили очень серьёзный след в общем настроении, характере и биографии Феоктистова.

В 1871 г. Феоктистов назначается главным редактором официального «Журнала Министерства народного просвещения», и на этом ответственном государственном посту проводит ещё двенадцать лет. За эти годы его характер всё более цементируется, а взгляды — ещё более «правеют». После убийства императора Александра II и с прекращением хотя и противоречивого, но всё же реформаторского курса, государственная машина востребует именно таких, выдержанных и испытанных временем консерваторов. Гибель освободителя, убитого народовольцами от имени освобождённых, оказалась во многом символичной: реформы привели всю Россию в движение, но недовольных и разочарованных в итоге оказалось гораздо больше, чем до начала процесса преобразований. Даже самые откровенные монархисты и консерваторы (в их числе Константин Победоносцев, Евгений Феоктистов и Константин Леонтьев) с большей или меньшей прямотой говорили, что император погиб «вовремя» — процарствуй он ещё год или два, и катастрофа России стала бы неизбежностью.

Во второй половине 1882 г., войдя в доверительные отношения и завоевав личное расположение министра внутренних дел, графа Д. А. Толстого, получив чин действительного статского советника, Евгений Феоктистов получает свой первый настоящий и «серьёзный пост». 1 января 1883 г. произведен в тайные советники и назначен начальником высшего органа политической цензуры России — Главного управления по делам печати.

Получив в конце 1882 г. известие о переменах в России, в частности, о

грядущем перемещении Феоктистова на пост начальника Главного управления

по делам печати, Тургенев за несколько месяцев до смерти занес в дневник

(запись от 12 января 1883/31 декабря 1882 г.) едкие строки, сгущенные

предчувствием собственной кончины и надвигающейся на страну катастрофы:

"У нас в России всё мрачней и мрачней. Феоктистова (этого архимерзавца!)

сделали начальником над печатью. — Михайловского и Шелгунова

выслали... Кавелин опять занемог, Гончаров окривел" {Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1983. Т. 11. С. 207).

В начале 1860-х годов, в бытность свою членом комиссии по выработке законов о печати, Феоктистов решительно высказывался против предоставления государственным и административным органам налагать взыскания на печать. Но к тому времени, когда он стал во главе цензуры, от либеральных увлечений молодости в нём не осталось и следа. Время его управления принадлежит к числу едва ли не самых тяжёлых периодов в истории русского печатного слова. За тринадцать лет, проведённых на своём высшем посту, Феоктистов закрыл несколько крупнейших оппозиционных изданий, в том числе газету «Голос» и журнал «Отечественные записки». Кроме того, под постоянным пристальным вниманием и угрозой закрытия, штрафов и конфискации номеров находились и все прочие либеральные политические и даже юмористические издания. В левых журналистских кругах даже самое слово «Феоктистов» на время стала именем нарицательным, обозначавшим самую жёсткую цензуру, давление и вообще реакционную политику Александра III в области резкого ограничения свободы слова. Начавший свою жизнь участием в кружке петрашевцев, в конце своей карьеры Феоктистов имел уже вид типичного следователя или прокурора-обвинителя по делу Петрашевского.

На посту начальника ГУДП Феоктистов получал содержание в 9500 руб.в год (жалования 4000, столовых 4000, а с 1885 - еще и аренды 1500 руб.).

Только с приходом на престол Николая II уже престарелый Феоктистов 8 февраля 1896 года был отправлен в почётную отставку с занимаемой должности; сначала ему было поручено на правах товарища министра внутренних дел "вести сношения с местами и лицами по делам" ГУДП и присутствовать в Государственном Совете при слушании дел этого управления, а 23 мая Евгений Михайлович был вовсе отстранен от цензуры и назначен сенатором гражданского кассационного департамента. Этот шаг нового императора в либеральных кругах был воспринят едва ли не как «дуновение ветра свободы», хотя по существу являлся простой сменой кадров.

Был женат на дочери могилевского губернатора Беклемишева Софье Александровне, а их единственный сын Александр (р. 18 ноября 1860 г.), учился в Ломоносовской семинарии Московского Лицея в память цесаревича Николая,

но курса не окончил.

Фото: Некрополь Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

Скончался в возрасте 69 лет. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Надгробие не сохранилось.

____________

Литература

Феоктистов Е.М. Статья в Википедии

Письма Е. M. Феоктистова к И. С. Тургеневу (1851-1861). Институт русской литературы (Пушкинский дом). Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1998-1999 год. Публикация Э. Г. Гайнцевой. С.-Петербург, 2003. az.lib.ru

Юрий Пирютко,Александр Кобак. Исторические кладбища Санкт-Петербурга